建築改修工事監理指針及び建築改修工事標準仕様書の矛盾点について

現在行われているビル外壁のピンニング工法は、1962年にヨーロッパ留学から帰国した故今泉勝吉博士によってエポキシ樹脂が紹介され、1967年に広島原爆ドームの改修工事に用いられた。それを機に1992年(平成4年)にエポキシ樹脂と全ネジピンによる施工方法とポリマーセメントスラリーと全ネジピンによる施工方法が提案され、建築改修工事施工監理指針が策定された。1998年(平成10年版)から名称が建築改修工事監理指針に改められ、同時に注入口付アンカーピンとエポキシ樹脂の組み合わせと注入口付アンカーピンとポリマーセメントスラリーの組み合わせによる施工方法が追加され、その後3~4年の間隔で改訂され現在に至っています。

しかし、建築改修工事施工監理指針(平成4年版)が策定されてから今年で33年、建築改修工事監理指針(平成10年版)に改訂されてから27年を経過する間に多くの問題点と矛盾が生じているにも関わらず何の対策も行われず未解決のまま現在に至っております。

問題点1 ビル外壁の剥離層についての考え方

1992年(平成4年版)建築改修工事施工監理指針4章外壁改修工事4.3.1アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法、図4.3.9にモルタル外壁の一層剥離図が描かれ、施工手順が記載されている。この施工図は建築改修工事施工監理指針が策定されてから33年経過した今も一切変更がなく、そのまま記載されている。

しかし、施工現場では注入した樹脂が剥離部に回らず溢れてしまう。うまく樹脂注入ができないというのが現場の声でした。2007年に当社はなぜそのような問題が生じるのか、原因を追究するため、左官施工方法を調べた結果、RC造であれば、下塗、中塗、上塗りと三層にモルタルを塗り重ね、タイルを張る場合にはさらに張りモルタルを塗りタイルを張り付けるため、剥離の要因はモルタル壁では1層剥離~3層剥離、タイル壁であれば1層剥離~5層剥離である事がわかった。さらに実験の結果、多層剥離の中の1部の剥離が大きい場合には、その空隙にのみエポキシ樹脂が回ってしまい、他の剥離部に回らない事も突き止めた。当社ではこの問題を解決するため、多層空隙位置停止対応注入ノズルを開発し、どのような施工条件にも対応出来るようにした。また多層空隙に関する事実を多くの方に知って頂きたく、特にビル外壁の改修工事に携わる方々に知って頂きたいと考え、2007年月刊リフォーム5月号~12月号まで「モルタル塗り仕上げ、タイル張り仕上に関する新外壁改修工事概論」を発表した。

あれから19年が経過し、多層剥離に対する施工実績が3000物件を超え、市場では多層剥離という概念はあたりまえであり、職人の方々もこの事実を理解し工事が行われている。しかし全ての改修工事の指標となる監理指針の概念が一層剥離のままである事には驚かされる。もし、不完全な施工によって壁面が落下し、人身事故が発生した場合には業者が責任を負うのか、国が責任を負うのか、事故に遭遇した人がいたならば、本当に不運としか言いようがありません。

問題点2 ポリマーセメントスラリー注入工法について

ポリマーセメントスラリーを使用して行う施工方法については1992年(平成4年版)建築改修工事施工監理指針に記載されて33年を経過した現在までに施工物件の事例が1物件も見当たりません。その大きな原因は現在、樹脂注入工事に使用されているグリースポンプでは注入が出来ないからです。

そのため、各セメントメーカーでは注入性能を向上させるため、セメントを微粒子化し水の添加量を増し、流動性を高め、水溶性樹脂を添加し、不着強度を高め、注入性能を高めましたが、注入器の開発が伴わず市場を得る事が出来なかったのが現実です。

しかし、確実に注入作業が出来る事が前提ではあるが、ピンニング工事に求められる性能は剥離部の中に円形状に広がり、空隙部に留まらなければなりません。

現在市販されているポリマーセメントスラリーは粘性が低く、剥離部内で垂れてしまい、求められている性能を満たす事が出来ません。首都圏直下地震などの未曾有の危機が迫りくる今、もしビル火災が発生した場合、可燃性である水溶性樹脂を含むポリマーセメントスラリーは熱に弱く300℃の温度で強度が0となります。耐熱性の優れた、樹脂を含まない純粋なセメントスラリーによるビル外壁の完全不燃化を目指すべきなのではないのでしょうか。

当社では2000年よりビル外壁の完全不燃化を目標とし開発を進め、FSセメントスラリー注入工法が完成に至っております。

FSセメントスラリー施工性能完全不燃性

◎完全不燃性

◎ピンの引き抜き耐力

| 温度 | 引き抜き耐力 |

|---|---|

| 常温 | 2140N/本~2300N/本 |

| 300℃ | 1570N/本 |

| 500℃ | 860N/本 |

| 800℃ | 367N/本 |

問題点3 エポキシ樹脂の注入方法について

アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法及びアンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法の注入方法について1992年(平成4年版)建築改修工事施工監理指針4.3.9

アンカーピンニング部分注入工法(g)「エポキシ樹脂の充てんに当たっては、穿孔された直径より細い充てん用ノズルを用い、その先端を孔内最深部まで挿入した後、ノズルを手前に引きながら行う。短いノズルを穿孔表面に当ててエポキシ樹脂の充てんを行っても穿孔内に空気が残存しているので、孔内にエポキシ樹脂の未充てん部が生じ、アンカーピンの接着固定が不充分になる。」と、注入方法が明確に記載され、孔の最深部から注入しなければ注入不良が発生しますと喚起し続けてきた文章が、2022年(令和4年版)建築改修工事監理指針4.3.11アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法(7)では「エポキシ樹脂の充填に当たっては、穿孔された直径より細い充填用ノズルを用いる。また、注入口からの樹脂漏れを防ぐため、一般的にウエスパッキンが用いられる。」と、何の技術的な説明もなく30年間も喚起し続けた文章が一方的に変更され、エポキシ樹脂注入におけるもっとも重要な「最深部まで挿入した後、ノズルを手前に引きながら行う」という文言が削除されております。建築改修工事施工監理指針が策定されて以来30年間も喚起され続けた注入における最も重要な文言を削除する事は、国が建築改修工事監理指針を使って注入不良を発生する様に喚起しているようなものです。

過去にはウエスパッキンを使用し開口部注入を行い施工不良が生じ、剥落事故が発生し裁判となった事例もあります。また同じ失敗を繰り返すつもりなのでしょうか。技術大国を自負する日本の改修技術の発展を後退させているだけなのではないのでしょうか。

問題点4 エポキシ樹脂の注入圧力について

2022年(令和4年版)建築改修工事監理指針 4.3.11 アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法(7)に「浮部への注入作業においては、注入圧力により浮き部のはらみが生じないか確認しながら、徐々に圧力をかけて樹脂を注入する。」4.3.14 注入口付アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法 (1)「注入口付アンカーピンを使用する事によりエポキシ樹脂注入の際に共浮きがなく、1箇所から広い面積に安定して注入できることにある。ただし注入抵抗が大きいので手動式注入器はゆっくりと力を入れて注入する」とある。

いずれの施工方法も0.6mmの剥離幅に対し、半径11.5cm、直径23cmになるように注入しなければなりません。本当にこのような注入方法で注入をしても良いのでしょうか。

直径23cmの円径の面積は415c㎡となります。そこに1気圧で注入しても壁面の内部全体には4067N(415kgf)の共浮き荷重が発生します。2気圧であれば8134N(830kgf)の共浮き荷重となります。力を入れれば、さらに荷重が増すのですから直張りの3㎜~5㎜の張りモルタルは破壊してしまいます。共浮を誘発するように注入するようなものです。共浮を生じさせないためには最初は加圧しても注入径が広がるにつれて共浮き荷重が増大しないよう減圧しながら注入しなければならないはずです。

特に注入口アンカーピンの場合には、ピンの頭抜け強度基準は1000N(約102kgf)しかありません。たったの1気圧で注入しても直径23cmの剥離部は4067N(415kgf)の荷重が発生します。簡単にピンの頭抜け強度1000N(102kgf)を上回ってしまうのです。注入径の広がりに合わせて減圧しなければ、ピンの頭から仕上面が抜け出てしまい、共浮を増大させてしまいます。

監理指針に携われる方々には、現場での問題点をよく把握し慎重に検討し、策定して頂きたい。

問題点5 注入口付アンカーピンの機能について

注入口付アンカーピンは1992年(平成4年版)建築改修工事施工監理指針に紹介され、

1998年(平成10年版)建築改修工事監理指針に採用された技術である。アンカーを打ち込むとモルタル面やタイル面が割れる、剥離部が閉じる、樹脂注入が出来ない、などの問題があるにも関わらず未解決のまま採用され、同4章4節モルタル塗り仕上げ外壁の改修4.4.4 浮き部改修一般事項「注入口付アンカーピンニングエポキシ樹脂注入工法は、エポキシ樹脂を注入しなくても注入口付アンカーピンの機械的なアンカー効果でモルタルの剥離防止効果があるが、ピン打ちの箇所でモルタルにひび割れが発生し破断した場合は、機械的アンカー効果はゼロとなるのでエポキシ樹脂の注入は不可欠である。」と機能が明記され、壁面の剥離や剥落を防止する固定力については、同4章2節材料、注入口付アンカーピンの品質・性能基準4品質 表2品質 モルタル部からの頭抜け強度100kgf/本以上が明記され、その後2002年(平成14年版)の改定では、アンカーピンの機能的な問題点は未解決のまま、モルタル部からの頭抜け、強度の数値と単位が1000N/本以上に変更され現在に至っている。

しかし、注入口付アンカーピンによる施工トラブル「モルタル面、タイル面が割れる、剥離部が閉じる」などの問題点ついては1998年(平成10年版)建築改修工事監理指針4.4.4浮き部改修一般事項の中で「ピン打ち箇所でモルタルにひび割れが発生し破断した場合は」とあるように採用される当初より仕上面が破断する事が分かっていたにもかかわらず、何の解決策も取られていないため、当社なりに調査を行い、原因を追究した結果、施工時に発生するトラブルと施工後に発生するトラブルの二つがある事がわかった。

■5-1. 施工時に発生するトラブルについて

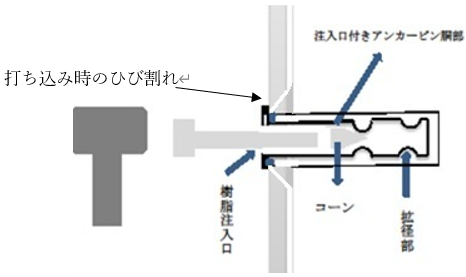

市販品注入口付アンカーピン「テーパー型、段付型」の施工時に発生するモルタル面、タイル面の割れ、剥離部が閉じて樹脂注入が出来ない、要因について解析すると以下のようになる。

上記施工図1の通り市販品注入口付アンカーピン「テーパー型、段付き型」に対し打ち込み棒をハンマーで叩き、コーンとアンカー本体を穴の底に向かって打ち込み、引き抜き耐力を1500N/本以上になるように固定する必要がある。開口部側の頭部はアンカー本体が打ち込みによって穴の底部に向かって強制的に押し下げられるため、モルタル表面、タイル表面に直接荷重がかかり割れる、剥離部が閉じてしまい、樹脂注入ができなくなるというのが一連の流れである。

この一連の流れから明確に言える事は注入口付アンカーピンのコーンを打ち込む事によって、外筒(アンカー本体)が穴の底に押し下げられるという、構造的な欠陥である。

さらに湿式低騒音ドリルで穿孔した場合には、ダイヤモンド刃の長さ8mmが摩耗してしまうため、施工現場では注入口付アンカーピンの長さ+12mm程度の深さに穿孔長を調整し作業を行っている。監理指針が示す、注入口付アンカーピンの長さ+5mmの穿孔長を守る事が出来ないのが現実であり、打ち込み時に注入口付アンカーピンをより深く押し下げてしまう大きな要因となっている。当社開発品、内筒スライド型アンカーのように打撃力を内筒で吸収し、全く割れが発生しない構造のアンカーもあるが、一般に市販されているテーパー型、段付型の注入口付アンカーピンについては基本的構造を変えなければ、この問題は解決できないというのが結論である。

■5-2. 施工時に発生するトラブルについて

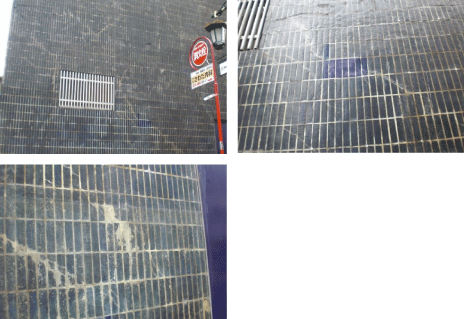

市販品注入口付アンカーピン「テーパー型、段付き型」による施工写真

いずれの写真もアンカーピンの周りに大きな亀裂や割れが発生している。施工を行った時からこのようなひどい状態だったのだろうかと考えると有り得ない事である。

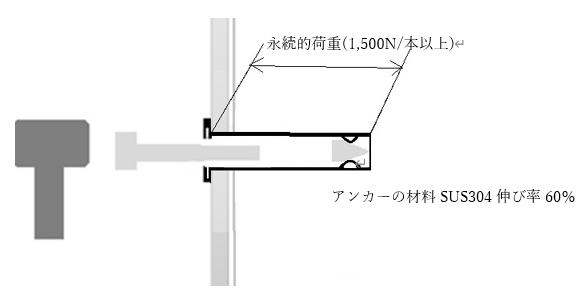

完成検査の時点でこのような大きな亀裂や割れを見逃すはずはありません。必ずタイルを剥がして張り替えさせられているはずです。そう考えるとこのタイル面の割れは施工後に発生したものである。それではなぜこのような現象が発生したのか、施工図2を元に推察すると以下のような結果となった。

上記のようにハンマーにより打ち込み、引き抜き耐力1500N/本以上に固定しなければならない。最初の打ち込み時にタイルの割れ、モルタルの割れ、剥離部が閉じる。樹脂注入ができないなどの問題が生じるが割れが生じない場合もある。割れが生じていない部位については注入口付アンカーピンの頭部固定部とコーンによる底部固定部の間に伸びが生じ、同時に接合部間に1500N/本以上の永続的荷重が発生する。

施工時、見た目は大丈夫であっても仕上面と躯体との接合部間には永続的に荷重が掛かり続けるため経年的に亀裂、割れが発生したものと考えられる。

以上の結果、注入口付アンカーピンをビル外壁の改修工事に用いる事は不適切であり、施工後、仕上げ面に割れや亀裂が発生した場合は責任を誰が負うのか大きな問題となる。特に建築改修工事監理指針第4章5節タイル張り仕上げ外壁の改修4.4.15注入口付アンカーピンニングエポキシ樹脂注入タイル固定工法、テーパー型、段付型の注入口アンカーピンについては、これ以上被害を拡大させないためにも早急に建築改修工事監理指針より削除すべきである。

現在、同じ注入口アンカーピンであっても内筒スライド型の物はハンマーで打ち込んでも永続的荷重が発生せず仕上面が全く割れず、剥離部が閉じず確実に樹脂注入ができます。国民の安全、建物の健全な維持につながるのですから内筒スライド型注入口付アンカーピンを監理指針に取上げてでも社会に紹介し普及すべきである。

問題点6 壁面の固定力について

アンカーピンニングエポキシ樹脂注入工法については、1992年(平成4年版)建築改修工事施工監理指針4.3.9アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法(g)1孔あたりの充てん量25cc、30g、浮き代1mmで直径18cmの円形状に広げ、1㎡あたり25本の施工を行うとされていた。

1998年(平成10年版)建築改修工事監理指針の改定により、4.4.9アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法(g)で1㎡に対し注入量と浮き代は変更されず施工本数が16本/㎡に変更された。2019年(令和元年版)の改定では浮き代の基準が0.6mmに変更され、エポキシ樹脂の広がり径が直径23cmに変更された(4.4.10(7))。

注入口付アンカーピンについては、1998年(平成10年版)4節モルタル塗り仕上外壁の改修4.4.12注入口付アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法(h)で、1箇所あたりの注入量25mlとし直径20cm以上を目安に行い、1㎡あたり9本の施工(a)とされていた。

2019年(令和元年版)の改定では4.4.13注入口付アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法(8)では浮き代の基準が0.6mmと変更され、樹脂の広がり径が直径23cmに変更された。いずれの改定基準もエポキシ樹脂の接着強度から壁面1㎡あたりの固定力を算出すると以下のようになる。

算出条件

- エポキシ樹脂の接着力:784 N/㎠(約80 kgf/㎠)

- エポキシ樹脂の注入径:直径 23cm / 1穴

- 1㎡あたりの施工本数:

a)アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法: 16本/㎡

b)注入口付アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法: 9本/㎡

1㎡あたりの壁面固定力

a)アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法

\[

\frac{11.5\,\mathrm{cm} \times 11.5\,\mathrm{cm} \times 3.14 \times 784\,\mathrm{N/cm}^2 \times 16\,\mathrm{本}/\mathrm{m}^2}{1{,}000}

= 5{,}209\,\mathrm{kN}/\mathrm{m}^2

\]

b)注入口付アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法

\[

\frac{11.5\,\mathrm{cm} \times 11.5\,\mathrm{cm} \times 3.14 \times 784\,\mathrm{N/cm}^2 \times 9\,\mathrm{本}/\mathrm{m}^2}{1{,}000}

= 2{,}930\,\mathrm{kN}/\mathrm{m}^2

\]

上記の施工強度に対し注入口付アンカーピン単体の壁面固定力については1998年(平成10年版)建築改修工事監理指針4章2節 材料注入口付アンカーピンの品質・性能基準4品質表2「モルタル部からの頭抜け強度100kgf/本以上又はモルタル板が破壊すること」とされ、4章4節12項(a)で「1㎡あたり9本を標準」とされ、2002年(平成14年版)改定の建築改修工事監理指針4章2節 材料注入口付アンカーピンの品質・性能基準4品質表2で「モルタル部からの頭抜け強度1000N/本以上又はモルタル板が破壊すること」に変更された。

さらに2013年(平成25年版)建築改修工事監理指針4章4節モルタル塗り仕上げ外壁の改修4項浮き部改修一般事項では、「注入口付アンカーピンニングエポキシ樹脂注入工法は、エポキシ樹脂を注入しなくても注入口付アンカーピンの機械的なアンカー効果でモルタルの剥落防止効果がある」と明確化され、その文の後に「しかしピン打ち箇所でモルタルにひび割れが発生し破断した場合は、機械的なアンカー効果はゼロになるので、エポキシ樹脂の注入は不可欠である」とされた。この文面ではひび割れや破断がなければ樹脂注入をする必要がないと解釈できるような書き方がなされているため、市場では注入口付アンカーピンは樹脂注入をしなくても良いとされ、現実に樹脂注入がされない現場が多々存在する。

しかし、樹脂注入がされていない注入口付アンカーピン1本の壁面固定力はたったの

1000N/本以上です。また、1㎡当り9本の施工では9000N/本でしかありません。

樹脂注入を行った場合のアンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法、樹脂注入を行った場合の注入口付アンカーピン部分エポキシ樹脂注入工法と樹脂注入がされていない場合の注入口付アンカーピンの壁面の固定力にはあまりにも隔たりが有り過ぎます。

比較計算:壁面固定力

・注入口付アンカーピン単体 1㎡あたりの壁面固定力

\[

\frac{1{,}000\,\mathrm{N/本} \times 9\,\mathrm{本}/\mathrm{m}^2}{1{,}000\,\mathrm{N}}

= 9\,\mathrm{kN}/\mathrm{m}^2

\]

・アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法との違い

\[

\frac{5{,}209\,\mathrm{kN}/\mathrm{m}^2}{9\,\mathrm{kN}/\mathrm{m}^2}

= 579\,\text{倍}

\]

・注入口付アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法との違い

\[

\frac{2{,}930\,\mathrm{kN}/\mathrm{m}^2}{9\,\mathrm{kN}/\mathrm{m}^2}

= 326\,\text{倍}

\]

以上の結果からもわかるように、注入口付アンカーピンは亀裂や割れがなければ9KN/㎡で良くて、アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法はなぜ5209KN/㎡も必要なのでしょうか。又、樹脂注入をした注入口付アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法はなぜ2930KN/㎡も必要なのでしょうか。全く理解する事が出来ません。

問題点7 壁面の固定力に対する統一的な基準がない

問題点5でも述べましたが、壁面の固定力に対する明確な基準がないため、同じビル外壁の施工方法であるにもかかわらず、全く異なる統一性のない基準値が設定されていることです。

故今泉勝吉博士が壁面荷重の30倍を提唱されたように壁面荷重に対する固定倍数の基準とピンの施工本数の基準を設定し、壁面が厚ければ荷重増加による危険性に対し施工本数を増し施工ピッチを狭くして補い、壁面が薄ければ生じる強度低下に対して施工本数を増し施工ピッチを狭くして補ってはいかがでしょうか。

(例)FSテクニカル㈱ 社内基準

・標準モルタル壁 1㎡あたりの固定力

\[

\frac{563.5\,\mathrm{N}/\mathrm{m}^2 \times 40}{1{,}000}

= 22.54\,\mathrm{kN}/\mathrm{m}^2 \, \text{以上}

\]

・ピン1本あたりの固定力

\[

\frac{22.54\,\mathrm{kN}/\mathrm{m}^2}{12\,\text{本}/\mathrm{m}^2}

= 1.89\,\mathrm{kN}/\text{本} \, \text{以上}

\]

・壁面が厚い場合

\[

\frac{\text{壁面厚} \times 12\,\text{本}/\mathrm{m}^2}{2.5\,\mathrm{cm}}

= \text{施工本数}/\mathrm{m}^2

\]

・壁面が薄い場合

\[

\frac{2.5\,\mathrm{cm}}{\text{壁面厚}} \times 12\,\text{本}/\mathrm{m}^2

= \text{施工本数}/\mathrm{m}^2

\]

・施工ピッチの算出方法

\[

\frac{10{,}000\,\mathrm{cm}^2}{\text{施工本数}/\mathrm{m}^2}

= \text{施工ピッチ}/\mathrm{cm}^2

\]

問題点8 公共建築改修工事標準仕様書について

公共建築改修工事標準仕様書の冒頭に「公共建築改修工事標準仕様書について」の記載がある。1,目的・概要 2,適用範囲等 3,記載している材料(機材)・工法等の中に「特許等に関するもの又は特定の企業等に限定されるものでないこと。」という一文がある。

この内容は公共の物件については特許技術が使用できないばかりか特別な技術を持った会社については、公共工事に参加できないという事が定義されている。

特許については国が技術の発展、産業の発展のために国策として推し進めている事であるにも関わらずに公共の物件に使用できないなどという事は一部の企業を締め出そうとする行為である。国の根幹に関わる事であるため、国会の議題に取上げ話し合って頂きたい。また建築技術に関連する優れた特許技術は国民の安全、建物の保全、産業の発展という観点から見ても、あまりにかけ離れた内容であるとしか言いようがありません。

追記

テーパー型、段付型、注入口付アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法による施工上の問題点については問題点5で述べましたが、エポキシ樹脂とキャップ付全ネジピンを使用し、最深部より注入するアンカーピンニングエポキシ樹脂注入工法については、穿孔した孔の中を樹脂で満たした後、キャップ付全ネジピンを挿入するだけです。仕上げ面に永続的荷重がかかる事はなく、施工後にタイル面やモルタル面が割れるという事もありません。

エポキシ樹脂と全ネジピンによる最深部からの注入方法は1992年(平成4年)に監理指針が策定されて以来33年間使用され続けてきた技術です。当初は振動ドリルによる粉塵詰まり、開口部からの注入による注入不良の問題がありましたが、現在では非常に優れたFST工法という多層空隙対応樹脂注入工法が確立されております。施工実績も3.000物件以上という革新的技術です。

2011年の東北地方太平洋沖地震、2016年の熊本地震、2024年の能登半島地震の時であっても壁面の亀裂、割れ、剥落などの問題は一切生じておりません。

現在使用されている注入口付アンカーピンの施工上の重大な欠陥が判っている今、特にテーパー型、段付型による注入口付アンカーピンニングエポキシ樹脂注入タイル固定工法については監理指針より削除し、内筒スライド型注入口アンカーピンによるエポキシ樹脂タイル固定工法とアンカーピンニングエポキシ樹脂キャップ付全ネジピン固定工法に切り替えるべきなのではないのでしょうか。

■2011年東北太平洋沖地震(震度5強)東京銀座の(ネット工法で施工した)某ビル

注入口付アンカーピンを使用して改修工事を行ったビル外壁

※施工が行われていない周辺のビルは被害なし

2025年 7月15日

FSテクニカル株式会社

代表取締役 藤田 正吾